夏本番を迎える7月後半、「大暑(たいしょ)」という言葉をよく耳にしますよね。でも、「大暑って具体的にどんな日?」と聞かれると、意外と説明できない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、大暑とは何か、その由来や意味、さらには知っていると誰かに話したくなるようなトリビアもご紹介します。

※今年の7月22日の大暑には、京都府の福知山が39.0℃の歴史的高温となりました。昔の人の教えは怖いくらいに当たっていますね。先人の知恵をよく知って、事前にしっかりと暑さ対策をしておくのが大切ですね。

大暑とは?

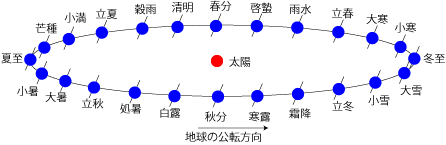

大暑は、二十四節気の一つで、毎年7月23日ごろです。二十四節気とは、一年を24の季節に分け、気候の変化や農業の目安とした昔の暦のこと。その中でも大暑は、最も暑さが厳しい時期を表す節気です。

「小暑(しょうしょ)」と「立秋(りっしゅう)」の間にあり、「小暑が来て、大暑が来て、暑さもピーク!」という具合に、暑さが本格化するタイミングでもあります。

大暑の日の由来と歴史

画像:国立天文台公式サイトより

大暑の起源は古代中国にさかのぼります。当時、中国では太陽の動きを基準にして一年を24の節目に分ける「二十四節気」が考案され、農作業や季節の目安として使われていました。日本には奈良時代から平安時代頃に伝来し、暦や生活文化に定着していったと考えられています。

大暑の日付は、地球が太陽の周りを一周する軌道を24等分した位置で決まります。具体的には、太陽黄経(地球から見た太陽の位置を表す角度)が120度に達した日を「大暑」としています。そのため、年によって微妙に日付が前後することもあります。

日本では、この時期はちょうど田んぼの稲が成長する重要なタイミングで、農家にとって非常に忙しい季節。暑さがピークに達する大暑の頃には、暑さをしのぐためのさまざまな知恵や風習が生活に根付いていったのです。

例えば、「打ち水」は単に涼しさを感じるだけではなく、地面の熱を奪い、蒸発によって気温を実際に下げる効果があります。また、「風鈴」を吊るす習慣も風が通り抜ける時の軽やかな音で、精神的にも涼を感じさせてくれます。これらの風習は、日本人の自然との調和を大切にする心や、四季の変化を感じ楽しむ文化が反映されているのです。

現代でも大暑の頃には地域ごとにさまざまなお祭りや行事が行われ、暑さを乗り切るための精神的な励ましやコミュニティの結束を深める役割を果たしています。

大暑にまつわるトリビア

ではここから、誰かに話したくなる「大暑」に関するトリビアをいくつかご紹介します。

①大暑の日は「天ぷらの日」!?

実は、大暑の日は「天ぷらの日」とされています。暑さを乗り切るために栄養をしっかり摂ろうという意味から、栄養豊富な天ぷらを食べる習慣が江戸時代から続いています。

これは、天ぷらを食べることで夏バテを予防する狙いがありました。今でも大暑の日に天ぷらを提供する飲食店は多いんですよ。

②なぜ「土用の丑の日」と大暑は近い?

大暑の頃には「土用の丑の日」も訪れます。「土用」とは立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間を指し、この夏の土用に訪れる丑の日に鰻を食べる習慣が生まれました。

これは江戸時代、平賀源内が「丑の日に『う』のつく食べ物を食べると夏負けしない」と広めたマーケティングの成功例なのです!

大暑にするべき暑さ対策は?

大暑の時期は猛暑日が続き、熱中症の危険が最も高まります。昔の人々が行っていた打ち水や風鈴といった工夫に加え、現代ではエアコンの適切な使用、水分補給、遮熱グッズの活用などが重要です。

また、近年では環境省や気象庁も、大暑を含む真夏の時期にはこまめな熱中症予防を呼びかけています。

大暑の後に訪れる暑さ関連の日

大暑の後には以下のような暑さ関連の日が続きます。

- 土用の丑の日(7月下旬~8月上旬)

- 立秋(8月7日ごろ):暦の上では秋の始まりですが、実際は暑さが続きます。

- 処暑(8月23日ごろ):暑さが和らぎ始める頃とされています。

立秋を過ぎると「残暑」となり、暑さが落ち着くのは処暑(しょしょ)以降とされます。まだまだ暑さ対策が欠かせない時期が続くことがわかりますね。

公的機関の役立つ情報リンク

大暑や熱中症対策について詳しく知りたい方は、以下の公的機関のサイトを参考にしてください。

まとめ

大暑は、一年で最も暑い時期で、昔から涼しく過ごすためのさまざまな知恵や工夫が生まれてきました。暑さを吹き飛ばすために天ぷらを食べたり、土用の丑の日にうなぎを食べるなど、楽しい食文化もこの時期ならではの魅力です。

今も昔も変わらず、暑さ対策はとても重要です。昔ながらの打ち水や風鈴を楽しみつつ、エアコンや遮熱グッズを上手に活用しながら、家族や友人と楽しく安全に夏を乗り切りましょう!

暑い季節だからこその会話も楽しみながら、大暑をきっかけに、周りの人と暑さ対策のアイデアを共有してみてはいかがでしょう。